Pollos, poder y precariedad: Historia de una dieta impuesta

Artículo basado en el libro: "Animal, Vegetal, Basura: Una historia de la alimentación, de lo sostenible a los suicida" de Mark Bittman.

10 min read

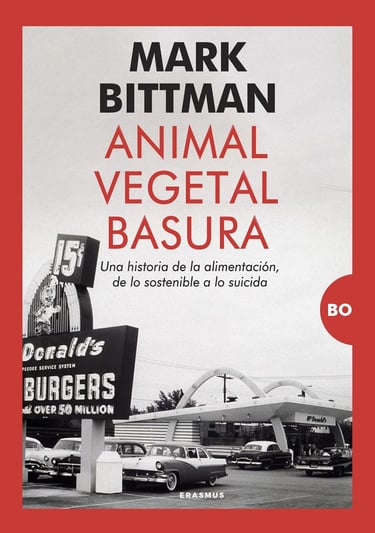

Nuestra dieta está rota, y está rompiendo nuestro planeta. Aunque es cierto que el aporte proteico de la carne y la organización de partidas de caza mayor fueron dos de los elementos clave en la evolución del ser humano, nuestro consumo actual está muy lejos de parecerse al consumo que nos convirtió en Homo sapiens. Para no remontarme demasiado atrás en el pasado, comencemos con la Edad Media. En la época medieval, el consumo de carne representaba algo ocasional en la población general, aunque es cierto que tenía mayor frecuencia entre las élites. Para el siglo XV, en Inglaterra, los trabajadores tenían un acceso limitado a la carne, representando ésta el 20% de las calorías en su dieta. Para principios del siglo XX (1912), en Gran Bretaña se consumía una media de unos 45 kg de carne por persona y año. A lo largo de la segunda mitad del último siglo y el principio de éste, el consumo mundial de carne se duplicó pasando de 23 kg por persona y año (1961) a 42 kg (2011). La producción mundial de carne en 2020 era de 337 millones de toneladas, un 45% más que en el año 2000. Todos estos datos no representan más que un reflejo del increíble incremento en el consumo cárnico de nuestra sociedad. Pero no todas las carnes son iguales, en especial si atendemos a la contaminación que provocan.

La carne más contaminante, y la menos saludable en un consumo abusivo por un mayor contenido de grasas saturadas, es la carne roja. Este tipo de carne se extrae de diversos mamíferos como la vaca, el cerdo, el cordero, la cabra… Pero las más consumidas son las de vaca y cerdo. Estas carnes muestran ciertas diferencias en cuanto al nivel de contaminación que provoca su producción. Mientras que la carne de vacuno produce entre 60 y 100 kg de CO2 por kilogramo de carne y muestra un consumo de unos 15.000 litros de agua por kilo, la carne de cerdo produce entre 7 y 12 kg de CO2 y requiere un consumo de 6.000 litros de agua por cada kilo de carne producido. Las cifras son claras, en cuanto a su impacto en el medio ambiente, la carne de cerdo supera con creces a la de vacuno. Sin embargo, no solo consumimos carne roja, tenemos también la más saludable y menos contaminante carne blanca, que procede de aves como el pavo o el pollo y de algunos mamíferos como el conejo (o algunas partes del cerdo). De todos ellos, la más popular como habrás deducido es la carne de pollo, la cual produce entre 6 y 9 kg de CO2 por kilo y presentan un consumo de agua de unos 4.300 litros. Es decir, ambientalmente es mejor que la carne de cerdo y muchísimo mejor que la carne de vaca.

Impacto del consumo de carne en diferentes ámbitos (Fuente: PETA)

Hasta que llegó la producción en masa, el pollo no había sido el alimento básico que es hoy. De hecho, originalmente era popular sobre todo entre los esclavos, ya que era el único animal que se les permitía criar para carne. Sus descendientes continuaron con esa tradición culinaria, y a ellos se sumaron los inmigrantes cuya religión les prohibía comer cerdo. Hasta mediados del siglo pasado, en EE. UU., la mayoría de las gallinas se compraban vivas para poner huevos y muchos estadounidenses las criaban para consumo propio y el de sus vecinos. Se suele decir que la industria comercial de pollos de engorde (para el consumo de carne y no para huevos) comenzó con Cecile Seele, una mujer de Delaware que, en 1923, crio unos 500 pollitos y los vendió a 62 centavos la libra. Para 1926, ya había construido un criadero que podía albergar a 10.000 pollos, y el estado de Delaware (el segundo estado más pequeño de EE. UU.) producía un millón de estas aves al año. En 1930, varias empresas productoras de pienso ya suministraban directamente a los granjeros a crédito. Como la parte más cara del proceso de cría era la alimentación, esta industria fue construida en gran parte por granjeros endeudados. Aun así, esta industria se disparó tras la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de otras carnes, el pollo no estaba racionado, por lo que la demanda era alta y los beneficios garantizados. De hecho, durante la guerra, un programa del gobierno llamado Alimentos por la Libertad animaba a los civiles a comer huevos y carne de pollo con el fin de reservar la carne roja para las tropas. Esto provocó que el número de pollos de engorde se multiplicara durante la guerra.

Al mismo tiempo, el gobierno federal pagaba muy por encima del coste de producción sus propias compras, que eran masivas, y esto hizo que el ejército se llevara la mayoría de pollos disponibles de la península de Delmarva (Delaware, Maryland y Virginia), donde se concentraba la producción. Esto dio un impulso a los hombres del sur, que empezaron a controlar casi todo el proceso de producción, y utilizaban a cientos de granjeros como contratistas independientes. Uno de estos emprendedores del sur, Jesse Jewell, es considerado el padre de la industria avícola moderna, y empezó a vender pollos a los granjeros y a suministrar pienso a crédito. Luego se compró una flota de camiones para poder conectar las granjas con el mercado y creó una planta procesadora con congeladores. De esta forma, la industria explotó y se consolidó, haciendo que para 2008, la producción estadounidense de pollos aumentara en un 1.400%, mientras que las granjas que producían esas aves se redujeron en un 98%.

Los fármacos allanaron el camino. A finales de los años 40, un investigador empezó a añadir a los piensos para pollos aureomicina, un antibiótico que previene las enfermedades en poblaciones grandes, hacinadas y confinadas. Además, el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) patrocinó el concurso “Pollo del Mañana” en el que se criaba un ave que pesaba el doble, en la mitad de tiempo y con la mitad de pienso que antes de la guerra, y con un mayor porcentaje de carne de pechuga. La industria entendió que el futuro estaba en hacinar bandadas más grandes en espacios más reducidos. Como es lógico, los beneficios aumentaron. La era del pollo barato había comenzado. Las macrogranjas que hicieron cerrar a los criadores pequeños producían cada vez más pollos a precios que no hacían más que bajar. En 1980, la industria del pollo empezó a estar más estrechamente controlada y dominada por unas pocas empresas como Holly Farms, Perdure y Tyson, que empezaron a poner marcas a las distintas partes del pollo y, lo que es más importante, a crearlas y convertirlas en productos más rentables. Mientras que en 1960, el 83% de todos los pollos se vendían enteros, y sólo el 2% se empleaba para hacer productos de valor añadido como tiras, filetes o hamburguesas; hoy en día solo el 10% de los pollos se venden enteros y el 50% se destina a productos de valor añadido. Aquí es donde destaca el verdadero paradigma de la comida basura derivada del pollo: el McNugget.

Interior de una nave de un granja de pollos (Fuente: PATEC)

En los años 60, el número de mujeres que se incorporaba al mercado laboral era cada vez mayor. La mayoría de los hombres nunca había cocinado y no iban a empezar a hacerlo y, con las mujeres más sobrecargadas de trabajo que nunca, el marketing de la industria empezó a centrarse en la venta de alimentos “precocinados”, cocinar se había vuelto un tedio. Puede que la decadencia empezará con las patatas fritas precocinadas y las mezclas para tartas, pero alcanzó su punto álgido con las excursiones familiares a los restaurantes de comida rápida. En 1940, Dick y Maurice McDonald abrieron su segundo restaurante (el primero fue un puesto de perritos calientes) con servicio de coche y se volvió rápidamente el lugar más popular de la creciente ciudad de San Bernardino, al este de Los Ángeles. Unos años más tarde, a pesar del éxito, cerraron durante unos meses para rediseñar el negocio. El nuevo concepto se basó en bajar los precios, eliminar el servicio y reducir el menú. “Buscábamos grandes volúmenes bajando los precios y haciendo que el cliente se sirviera él mismo… Era obvio que el futuro de los autocines era el autoservicio” comentó Dick en aquella época. En los establecimientos se establecieron una especie de cadenas de trabajo fordistas en las que cada empleado realizaba una tarea concreta, lo que permitía reducir la curva de aprendizaje y la remuneración de los trabajadores. En pocos años los hermanos McDonald desarrollaron su característico logo y vendieron más de 20 franquicias hasta que, en 1961, Ray Kroc compró el negocio y la cadena no tardó en hacerse nacional. Había nacido la cadena de comida rápida más famosa del mundo. Para 1970 había más de 3.000 franquicias en el país, hoy hay cientos de miles de franquicias por todo el mundo cuyas ventas anuales rondan los 30.000 millones de dólares.

Aunque en un principio la comida rápida se dirigía a las familias blancas de clase media de los suburbios, la necesidad de crecimiento de las empresas, una creciente preocupación por la dieta en su público objetivo y un aumento del precio de la gasolina, hicieron que los establecimientos empezasen a abrir en las ciudades. Cuando a mediados del siglo XX, los afroamericanos del sur emigraron a las ciudades del norte, rápidamente alcanzaron una concentración superior en las urbes a la que les correspondía en la población nacional. En esa época, se estaba consolidando el movimiento por los derechos civiles y el entonces candidato presidencial Richard Nixon, en 1968, hizo la promesa de “llevar la empresa privada al gueto” prometiendo a los afroamericanos “la libertad de elección que hoy no tienen”. La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, cuyo objetivo es ayudar a los estadounidense que desean crear una empresa, había concedido la asombrosa cantidad de 17 préstamos a afroamericanos en sus 10 años de historia. Nixon conocía este dato y vio la oportunidad de ganarse el favor de la comunidad negra, por lo que empezó a incentivar los préstamos a poblaciones minoritarias a través del programa Préstamos para la igualdad de Oportunidades. Lo malo de esta iniciativa es que la mayoría de los préstamos percibidos fueron dirigidos a franquicias de cadenas de comida rápida. De hecho, Burger King colaboró con el Departamento de Salud y Derechos Humanos para facilitar la apertura de franquicias en muchas ciudades de EE. UU. No se trataban de proyectos de desarrollo económico para los barrios minoritarios, sino más bien de subvenciones para las empresas de comida rápida. Gracias a esta expansión directamente promocionada por el gobierno estadounidense, la comida rápida pasó a ser una industria de unos 6.000 millones de dólares en 1960 a más de 200.000 millones en 2015. El número de restaurantes per cápita se duplicó en todo el mundo y el consumo de calorías procedentes de comida rápida se cuadruplicó. En EE. UU., también se duplicó la cuota de dinero que el estadounidense medio gasta en comida fuera de casa y, en la actualidad, más de un tercio de los estadounidenses consumen comida rápida a diario.

Primer McDonald´s de la historia (Fuente: ABC)

¿Benefició esto a los afroamericanos o a las ciudades en general? La duda ofende. Los nuevos negocios aportaban pocos beneficios a los propietarios de las franquicias, por no hablar de que poca tenían que decir sobre sueldos, precios o a la gestión del negocio. Además McDonald's, mientras crecía con las subvenciones federales, luchó activamente como grupo de presión para que los adolescentes quedaran exentos de las leyes de salario mínimo, garantizando que los nuevos puestos de trabajo creados en los barrios minoritarios fueran muy precarios. En cuanto a la dieta, la comida rápida no trajo nada bueno a la población afroamericana. En 1965, la comunidad negra tenía más del doble de posibilidades de seguir una dieta que cumpliera las directrices nutricionales en cuanto a grasas, fibra, frutas y verduras. Pero la expansión de la comida rápida erosionó estas dietas en todas partes, especialmente en las comunidades vulnerables donde el dinero escaseaba. Por ello, hoy en día, las muertes relacionadas con la dieta (muchas prematuras) afectan más que a otras a las comunidades BIPOC (personas negras, indígenas y de color).

Nuestra dieta ya no responde a nuestras necesidades biológicas ni a los límites planetarios. El consumo masivo de carne, impulsado por siglos de industrialización, marketing y políticas públicas, ha transformado un alimento ancestral en un producto barato, omnipresente y altamente contaminante. Esta transformación ha tenido consecuencias profundas: ha dañado el medio ambiente, ha precarizado comunidades, y ha erosionado las culturas alimentarias tradicionales, especialmente entre los más vulnerables. Entender cómo hemos llegado hasta aquí no es solo una cuestión histórica: es un paso imprescindible para repensar lo que comemos y hacia dónde vamos.

Artículo basado en: